科技創新引領未來,由教育部國民及學前教育署、新北、台北、桃園三地教育局共同指導,國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系主辦,台灣校園人工智慧教育協會承辦之「智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」正式邁入第五屆,去年再創新高,全台參加隊伍數近500隊約1200人,廣受家長好評!可見學子們對新課綱「科技領域」的重視與投入,對台灣未來AI人才的培育奠定良好的基礎,深耕萌芽。 新北市不只在去年啟動「AI素養教育三年計畫」,培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」,並為因應教育現場快速數位轉型,今年首度將「AI人工智慧教育」納入候用校長培育核心,在候用校長儲訓課程中將「AI認證」納入培訓核心,結合科技治理與教育趨勢,未來將打造具前瞻視野的智慧校園領航者,可見學會AI應用的重要性,將是未來競爭力中最不可或缺的基本能力。 創新應用競賽組委會榮譽主席吳清基表示:在面對AI的快速發展,鼓勵每位年輕人具備AI應用的能力,成為新時代人類的跨域實作人才。台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中表示:協會已連續五年承辦新課綱科技應用競賽,並為協助推動AI教育向下扎根,已持續舉辦近200場新課綱科技競賽「免費體驗」活動,幫助數千家庭從小扎根擁有科技素養,希望能帶動孩子們成為日後社會卓越的人才。

教育

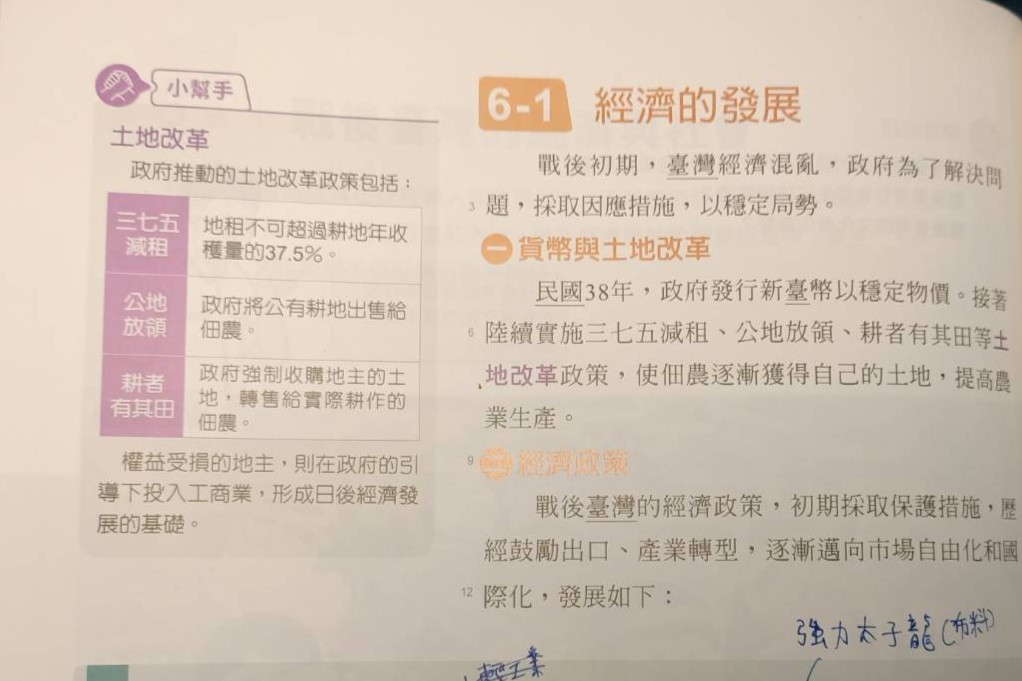

一名補習班老師去南部某國小代課六年級社會,講到二戰後台灣「三七五減租」、「公地放領」、「耕者有其田」等土地改革政策,卻被家長匿名投訴,說他講「威權時代」,氣得他在電話中與對方大吵,心累的他最後選擇辭職。該名教師對《梅花新聞網》表示,歷史就是歷史,他只是照課本說明,卻被扣上「將政治帶入學校」大帽,實在可怕。 該位老師表示,前段日子在國小代課六年級社會,講到台灣戰後經濟發展的美援跟土地改革,包括二戰戰後台灣土地一連串政策:「三七五減租」、「公地放領」、「耕者有其田」,沒想到緊接而來的就是被家長匿名投訴。 這位教師說,電話那頭問他為何要講「威權時代」,他解釋是「土地改革政策」,是「歷史」,必須說給學生了解。沒想到對方說他將政治帶入學校,是不對的行為,說會去教育局投訴他。這個「投訴威脅」瞬間點燃該名教師怒火,在大辦公室當場與對方大吵。事後雖然沒有接到被告的訊息,但這位教師仍選擇離職。 這位教師無奈指出,就是這種人,就是這種匿名爛制度,可以無止盡濫訴,毀了多少好老師的熱情。自己只是照課本來說明,歷史就是歷史,必須說給孩子聽,當成聽故事就好了,少數人卻扣上「威權時代」,實在可怕。 他對《梅花新聞網》表示,相信還是有理性家長;只不過匿名檢舉變成濫訴情況太普遍,老師疲於奔命在解釋,最後沒了熱情,損害的是學生的權利。他也表示自己在補習班教20年了,補習班是正職,學校是兼職,學校主任熟識,因為找不到老師,所以找他去代課。 這位教師指出,從頭到尾只是希望有一個合理的制度:「我們是不是該還給老師一個適當的教學環境?可以監督管理,但請具名,並且說明適當正確的理由,而非濫訴。」

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟今天(2日)聯合發布「2025台灣十大情感關係與性教育新聞事件」,這是2020年起第6年辦理。此次票選結果揭示了台灣當前正面臨兒少性影像申訴暴增、性病年輕化以及人工生殖法修法爭議等嚴峻挑戰,專家呼籲應回歸「全人性教育」,並以兒少最佳利益為核心建構社會安全網及相關教育政策。 2025年十大新聞之首是「兒少性剝削案件7年增2.2倍,影像申訴2年翻8倍」。台灣性教育學會監事、精神科醫師楊聰財指出,這反映出性剝削已全面轉向數位空間,加害者往往利用「被信任的人」或「親密關係」進行誘導與情感操控,「從『不要拍』到『懂得拒絕』,才是真正的防線!」楊聰財強調,傳統教育過於聚焦生理知識,卻忽略了「情感辨識」與「關係風險」。 第二名「國小棒球隊教練性侵猥褻32童重判464年」,楊聰財強烈建議政府效法紐澳,推動「兒童工作證(WWCC)」制度,將被動的資料庫查詢轉為主動舉證,以防堵「不適任人員查詢系統」的結構性漏洞,避免惡狼再次進入校園。 第四名「國內性病排行洗牌!梅毒連4年上升,13至24歲年輕族群增最多」,台灣性教育學會理事長馮嘉玉示警,若性教育只教「戴套技術」而不談「自我價值」與「行為責任」,將永遠補不了青少年的風險盲區。 第三名「台灣每年墮胎數逾30萬,比13萬新生兒數高出2倍之多」、第六名「今年結婚人數可能跌破11萬對創新低」、第八名「少子化浪潮襲台!國小生年減3.2萬人,118學年度跌破百萬」,揭示台灣社會正處於人口結構的關鍵轉折。 第五名「民團憂全面性教育手冊藏破口,教部:將滾動修正」、第七名「救孩子!教育部、衛福部組性教育平台,國教盟提5大建議」,針對教育部發布的《中學全面性教育教學指引手冊》,民團質疑其內容涉及性暗示、缺乏專業背景且鼓勵過度情慾探索,恐造成學生隱私外洩風險。為此,教育部與衛福部雖已成立「青少年性教育聯繫平台」,但專家呼籲政府不應以意識形態排擠專業。 第九名「作文題〈我的媽媽是代理孕母〉挨轟,民團怒批違教育本質」、第十名「單身、女女同婚將可適用人工生殖法,婦團憂製造單親家庭」揭示人工生殖修法爭議。國教行動聯盟理事長王瀚陽提醒,政府傾向將人工生殖視為解決少子化的「技術方案」,卻忽視了其早產與低體重風險高出自然受孕2.4至2.6倍的醫學實證。修法應優先考量「兒少最佳利益」,而非僅保障成年人的生育主張。

2026年台北國際書展2月3日到8日登場,信誼基金會將繪本大師李歐.李奧尼的圖畫書立體化呈現,為親子打造一座4米高的「閱讀森林」主視覺,規劃3大主題互動區、10場故事派對活動,迎接親子的到來。藉由圖畫書大師李歐.李奧尼(Leo Lionni)的經典作品《田鼠阿佛》角色,延伸《一寸蟲》的自然意象,轉化為可以走入、停留的空間。 信誼表示,讀者穿越如叢林般的拱門後,來到日本繪本大師五味太郎的遊戲世界,在專為孩子設計的遊戲場中,體驗從繪本走出來的遊戲,成為全世界五味太郎粉絲中,首先嚐鮮這一系列全新繪本玩具的幸運讀者;接下來可以和孩子一起拜訪大型場景「豆豆的家」,一起翻書、探索圖像,沉浸在親子閱讀空間裡,等待豆豆偶的到來,或是報名參加「豆豆音樂派對」。 信誼在書展期間也特別規劃了八場親子故事遊戲活動、一場五味太郎繪本遊戲派對、一場豆豆音樂派對。包括民進黨立委蘇巧慧將現場說演《山左大力士》和朋友們的有趣故事,作者楊子葦將舉辦簽書會;《好忙的除夕》作者翁藝珊,《超級無敵多隻小豬和大野狼》作者、國際知名作家大衛.卡利等都會到信誼展區和讀者見面並簽書。

大馬女大生命案兇嫌梁育誌昨日遭撤銷原本死刑判決,改判無期徒刑,引發群情譁然。馬來西亞留台校友會聯合總會今天(30日)發表聲明,對於改判結果「表達強烈不滿與沉重關切」、「難以接受」,並表示此案不只是單一案件,而是整體信任基礎的動搖。 男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案,一審到更一審均判處死刑。經最高法院再度撤銷發回,台灣高等法院高雄分院更二審昨日宣判,撤銷原本死刑判決,依梁男非預謀殺人、未達「情節最重大之罪」、有教化可能性等改判無期徒刑,全案仍可上訴。 大馬留台校友會聯合總會今日發布媒體文告,表示對鍾姓馬來西亞留台女學生遇害案最新改判結果表達強烈不滿與沉重關切。 校友會指出,針對馬來西亞籍鍾姓留台女學生於台灣遇害一案,近日台灣法院最新判決認定加害者「非事前預謀性殺人,有教化可能」,並改判為無期徒刑,全案仍可上訴,校友會聯合總會對此判決結果,表達強烈不滿與深切痛心。 校友會指出,此案發生以來,始終牽動全體馬來西亞留台人與馬來西亞華社的情感與關注。「對本會而言,每一位遠赴台灣求學的馬來西亞學生,都如同我們自己的孩子。家長把孩子交託出國深造,社會寄予厚望,卻發生如此重大悲劇,至今仍未見一個足以撫平社會與家屬情感的司法結果,令人沉重與難以接受。」 校友會指出,該會一向積極協助推廣赴台升學與高等教育交流,長期向馬來西亞學子與家長介紹台灣優質教育環境。本案多年來歷經反覆審理與多次判決變動,過程一再震盪社會對正義實現的期待,也對留台學生與家長的安全信心造成實質衝擊。該會在推動赴台升學教育工作時,無可避免必須面對來自家長的疑問與憂慮:「這不只是單一案件,而是整體信任基礎的動搖!」 校友會指出,能夠理解司法制度重視程序正義與人權保障,但對於性質極其重大、後果極其嚴重的暴力犯罪案件,社會公義感受、被害者尊嚴與家屬情感,亦應被嚴肅對待與充分衡量。當最終裁決與社會正義直覺產生巨大落差時,所削弱的不僅是判決的說服力,更是整體制度的公信感。 校友會嚴正呼籲相關單位:第一,全面檢視並強化國際學生,保證在台人身安全保障機制;其次,加強校園與校外生活圈安全防護與風險預警系統;第三,正視重大涉外刑案對國際教育交流與學生信心的長期影響。 校友會表示,留台學生不是數字,而是家庭的希望、社會的未來,更是大家共同守護的孩子。該會將持續關注案件後續發展,並代表留台社群,為學生安全與應有的公義持續發聲。

2019年前總統蔡英文「論文門」引發極大關注,隨後熱度下降;近日,前總統陳水扁聲援因此案遭通緝的資深媒體人彭文正,「論文門」又站到公眾視野。過去幾年來公眾逐漸遺忘「論文門」,卻有一位國民黨立委,不但為了「論文門」召開公聽會、記者會,更曾為了「論文門」在國會殿堂上舌戰行政院長和教育部長。他就是國民黨立委鄭正鈐。《梅花新聞網》專訪鄭正鈐,談談他關注「論文門」的起心動念。 2021年年底,彭文正赴美國探視孩子,卻被台北地院法官以「未出席準備庭」之由,直接發通緝令。過了不久,鄭正鈐隨即召開公聽會,找來學者專家聲援彭文正;2024年3月19日,在蔡政府即將下台之際,鄭正鈐也在立法院質詢時任行政院長陳建仁和教育部長潘文忠,針對「論文門」爆發激烈口角;今年1月鄭正鈐再度拔刀相助,為彭文正召開記者會。回顧過去6、7年,鄭正鈐幾乎是藍營中極少數、甚至是唯一一位替「論文門」說話的藍委。 和彭文正無私交 說到關切「論文門」的起心動念,鄭正鈐表示,他與彭文正過去並無私人交情或淵源;之所以關注「論文門」,純粹是基於對學術誠信與公共信任的重視。當時有學界人士反映,相關疑問長期未被充分釐清,質疑者甚至承受了不小壓力,希望國會能提供一個公開、理性的討論平台,因此向他尋求協助。由於他始終認為學術誠信是國家的基石,此事關乎社會正義,所以他協助召開公聽會,動機很簡單:只要關乎公共正義,就不能沉默。 時隔6、7年,鄭正鈐仍堅持,「論文門」雖然近年討論聲量降低,但它仍必須被嚴肅面對,因為這涉及國家元首的誠信與全民的知情權。 「在民主國家,元首誠信是『公共財』,而不是私人問題!」鄭正鈐說,當主管機關一再以程序與保密做為擋箭牌,社會自然會質疑:這究竟是在釐清真相,還是在迴避檢驗?當前社會所憂心的,已不僅是單純的學位爭議,而是執政者是否利用國家機器掩蓋真相?民眾心中始終質疑,究竟是什麼樣的真相,需要將升等論文列為「機密」封存30年? 「論文門」已導致制度信任受損 鄭正鈐進一步表示,若元首的論文都能被列為國家機密,那麼未來任何權力者的爭議,是否也可能比照辦理、拖到下一個世代?綜觀過去6年,「論文門」的發展,已成為制度信任受損的一面鏡子。一個本可透過學術檢證與公開程序釐清的議題,卻在長期封存與各種行政處理下,始終未能讓社會完全信服。 對於彭文正因為被控妨害名譽而遭通緝13年,並被移民署列管禁止出境,護照到期後,駐外館處亦依《護照條例》不予換發。今年1月23日,最高行政法院最終認定相關機關處分「依法有據」,判決確定。鄭正鈐說,從社會觀感來看,這件事真正引發疑慮的,不只是「有沒有法源依據」,而是在妨害名譽這類相對輕罪案件中,是否有必要動用通緝、禁止出境、註銷護照等高度限制基本權利的手段? 鄭正鈐引述《憲法》第23條要求,對人民自由權利的限制必須符合比例原則,包括適當性、最小侵害與衡平性,而不能僅以「有法條」就一概套用。法院指出當事人仍可申請返台用途的旅行文件,因此未侵害返國權,但遷徙自由不僅止於返國,也包含前往他國的自由。全面限制對外移動,是否已構成過度限縮,仍值得社會進一步討論與檢視。依法行政固然重要,但法治國更不能忽略比例原則與基本權保障。 不少人問:總統賴清德上台後有助於此案解套嗎?對此鄭正鈐認為,重點不在於哪一位總統上台,而在於執政者是否願意以更透明、更負責的態度面對社會的疑問。這類爭議拖延多年,真正需要的不是政治上的「解套」,而是制度上的「解答」:資訊是否公開、程序是否完整、人民是否信服?他表示,賴清德若希望社會真正往前走,應展現其一貫要求的誠信標準,讓相關疑慮回到可被檢驗、可被說清楚的公共程序,而不是讓封存與迴避繼續延長社會的不信任。「我始終相信:民主的強大,不是沒有質疑,而是有能力回答質疑,」鄭正鈐說。

前總統陳水扁日前採訪因蔡英文「論文門」已被通緝5年的資深媒體人彭文正,讓此事又站到公眾視野中。對此,東海法律系退休教授林騰鷂對《梅花新聞網》表示,學術界有良知的人,都認為前總統蔡英文的學位論文有問題;前台南縣長蘇煥智則建議,蔡英文將其論文印成書,供民眾購買,自然可以避免爭議。 蘇煥智:蔡英文未善盡舉證責任 彭文正2019年起涉入前總統蔡英文「論文門」,自此官司不斷。2021年11月19日,彭文正赴美國探視孩子,卻被台北地院法官以「未出席準備庭」之由直接發通緝令。彭文正現居於美國加利福尼亞州舊金山,並每日播出政論節目《政經關不了》。 前總統陳水扁於上月28日跨海專訪並聲援彭文正,更稱「我阿扁替你作證,若我因此要回籠被抓去關也沒關係。」當時蔡英文卸任總統辦公室則稱,現在任何人都可以輕易取得有關蔡英文學位的正確資訊。 對此,林騰鷂表示,蔡英文的論文,連陳水扁都說有問題;學術界有良知的人,也都認為有問題。蔡英文都透過發言人說論文是真,但她從未親自說明並接受質問,司法也不認真究辦。 蘇煥智則表示,關於論文爭議,蔡英文貴為前總統,應該負有舉證責任;蔡應該將其論文印成書,供民眾購買,自然可以避免爭議,但蔡一直無法做到。 林騰鷂:彭文正案是台灣司法重大脫軌事件 另彭文正因為被控妨害名譽而遭通緝13年,今年已進入第6年,林騰鷂表示,彭文正案是台灣司法重大脫軌事件。2021年在一場記者會上,林騰鷂就主張,沒有一個民主國家元首去告人民妨害名譽,且「首惡」也應該是最早開記者會的台大退休教授賀德芬、旅美學者林環牆,結果只有彭文正被起訴。另外2021年時該案有新事證出現,包含教育部的公務員履歷表,1980年代蔡英文在裡頭填的博論題目,跟2019年聲稱、在國圖收錄博論的題目完全不同,結果時任總統府發言人還出來說是裡頭章節名稱,林騰鷂質疑,「難道這樣就能拿到博士學位嗎?」檢察官應依法有發現真實義務,馬上調查。林騰鷂說,他現在看法跟2021年時還是完全一樣。 對於彭文正遭通緝,蘇煥智認為,若因為開庭未到即予以通緝,且若彭文正有請假,則法官似乎太嚴苛了。如果經過二次以上通知,也未請假,卻不出庭,如此通緝才比較合理。 此前蘇煥智也指出,妨害名譽是微罪(刑期最高2年),2021年11月彭文正被宣告通緝時,當時國內新冠肺炎疫情正起,彭的2位律師都向法官提到,該年12月底以後,只要衛福部長陳時中把入境2周集中隔離制度停止,有打2劑國際疫苗可居家管理,彭文正就願意回來,回來應訊時間差不到1個月;但法官卻以不符比例原則,對彭文正予以通緝,是要讓彭文正成為蔡政府執政下唯一的政治受難者嗎?這對蔡政府不是很聰明的做法。 賴清德上台無助於論文門解套 至於總統賴清德上台,是否有助於此案解套?對此,彭文正對《梅花新聞網》表示:「賴清德應該有很多把柄在蔡英文手上吧,」且蔡英文對付他這個手無寸鐵的文弱書生都這樣,對付賴清德,蔡英文會不反撲嗎?彭文正也說,他跟蔡英文的案子,他願意放棄所有隱私權、百分之百接受法庭直播,「我敢跟蔡英文直球對決,就看蔡英文敢不敢?」 不過林騰鷂認為,賴清德私心很重,對公義的事情不會很在意;蘇煥智也說「賴應該不會管那麼多」。

教育部長鄭英耀21日於全國大專校院校長會議,提出「類醫學院模式」,支持教授支領產業與大學雙重薪資以留住人才,全國教師工會總聯合會今天(28日)指出,教育部既已打破「公教一體」緊箍咒,認可人才價值應由市場與專業決定,就不應雙重標準,繼續以過時法令鎖住基層教師生計,不准教師兼差。 全教總表示,鄭英耀提出的「類醫學院模式」,本質上是承認了單靠現行薪資制度無法對抗國際與產業界挖角。全教總理事長侯俊良強調,中小學同樣面臨嚴重的理工與專業學門「師資荒」,基層老師承受著高度通膨壓力與繁重行政負擔,薪資實質購買力連年縮水。教育部若只關心高教教授荷包,卻對基層老師生存權視若無睹,不僅是不公平競爭,更是對國民基本教育階段教育專業的藐視。 全教總指出,隨著114年《教師待遇條例》制定與大法官解釋公教分途原則,教師已不再是傳統意義上的公務員。全教總認為,政府長期以《教育人員任用條例》第34條「除法令另有規定外,不得兼職」規定,將教師課後時間完全鎖死;在薪資條件無法吸引人才的現況下,這種「低薪資、高限制」結構,正是師資斷層元凶之一。 全教總提出3項訴求,包括:第一,廢除《教育人員任用條例》第34條,徹底解除對教師公餘時間的勞動力束縛;其次,改採「負面表列」管理,也就是除非涉及教學利益衝突(如在原校服務地區補習),否則政府無權限制教師發揮專業長才獲取額外收入;第三,因應產業競爭,允許具備理工、資訊等特殊專長教師比照「類醫學院模式」,於公餘時間與業界對接,以緩解基層STEM領域師資流失之危機。 侯俊良表示,不希望老師必須靠外送或兼差度日,但當政府給不起合理的待遇,又不准老師發揮長才自謀生計,這就是制度性的壓迫。全教總要求教育部在推動高教彈性薪資的同時,必須一併檢討各教育階段的薪資水準與限制,全教總捍衛全國教師的生存尊嚴,政府不應持續漠視基層教師的經濟困境。

陳家聲/台大商研所兼任教授 AI人工智能不僅對產業造成影響,對教育、對社會等同樣地造成全面性的衝擊!AI的影響是全面性的!而中國對於AI科技的強調早在十四五計畫中已經多所著墨及推廣。AI在教育方面的推動更是不虞餘力! 看到中國教育部舉辦“教育大會一年間·教改進行時”系列發布會上,教育部科學技術與信息化司司長周大旺詳細闡述中國教育面向未來的四大核心方向——“未來教師、未來課堂、未來學校、未來學習中心”,展現中國教育體系對人工智能、大數據、元宇宙等新科技對人類認知思維與教育模式的影響,提出積極主動求變的戰略回應。 在『未來教師』方面,教師是教育變革的關鍵。思考人工智能對教師的新角色、新素質、新使命的要求,研擬未來教師核心能力框架,開展全方位、全周期的教師能力素質培訓,以提升教師授課水平;同時對於職業教育和高等教育推動校企人才的“互聘共享”,促進教育教學與産業需求深度融合。 在『未來課堂』方面,課堂是育人的主陣地。探索構建“師—機—生”三元協同課堂的新模式,研擬未來課堂的建設,在實現規模化培育下也能夠因材施教,促進各校依學科專業特色,推動課堂教學的深度變革,全面提升課堂的育人品質。 在未來學校方面,推動將AI智能科技融入教學、服務及管理决策的各個環節,加快智能互聯的教育體系建設,構建開放、靈活的教育模式,推動數據驅動的管理體制,進而能時時優化教學模式、加強個性化學習及賦能全周期的成長,提升學校的現代化治理,建構智慧教育的生態系統。 在未來學習中心方面,有組織地試點建設未來學習中心,彙聚智能課程、數位教材、虛擬仿真實驗等全要素的優質學習資源,集成資源調度、學習設計、成長評估於一體的跨界融合式學習空間,推動興趣驅動、能力導向、泛在智能的未來學習中心,重構學習生態,提高學生發展未來職場人生的核心競爭力。 中國各地已有大批高校及中小學,推動『未來學習中心』的建設,積極探索教育形態的轉型升級,產生許多經典的實踐案例。 在高等教育領域,多所“雙一流”高校已建成實體化、平台化的未來學習空間。 如華東師範大學於2025年正式啓用『未來學習發展中心』,整合圖書館、本科生院等23個院系資源,打通學科壁壘,建設元宇宙學習空間,實踐『超學科貫通』教學模式,支持學生利用古籍特藏開發可對話、情境化體驗的智能體,實現從『使用者』到『創造者』的躍遷。 北京郵電大學建構『未來學習大樓』,改造教學科研大樓,推出『一人一網』個性化學習系統,學生可隨時登錄雲端實驗平台,課堂中還能實時召喚AI虛擬專家參與討論,强化人機協同能力訓練。 復旦大學於2025年底啓動“AI—BEST”課程體系建設,推動“X + AI ”雙學位項目,實現人工智能課程覆蓋全體本科生,依托智能學習空間打造『讀-思-研-悟』一體化的沉浸式學習路徑,探索『數智 + 書香』的人文科技融合新範式。 『未來學習中心』的理念也已在中小學裡落實,表現爲智慧校園、創新實驗室和跨學科項目制學習空間的建設。如深圳市寶龍科技城實驗學校於2025年11月正式揭牌『未來學習中心』,引入AI個性化學習平台,支持學生進行自主探究與項目式學習;杭州市丁信小學則通過社區具體問題,引導學生運用數學、工程、社會調查等知識,解决社區真實問題,而教師的角色則轉變爲專案項目導師。這樣的改變,反映著新時代的教育已不是單純課堂知識的學習,而能夠以發掘現實社會裡的問題,嘗試運用所學知識去解決問題。在學校學習過程裡,推動學習從『知識灌輸』、『知識記憶、背誦』的應試教育模式轉向『解決問題能力、本事』的培養;從『分門別類的學科』轉向以『解決問題導向』做轉型。 從中國對教育的四個未來,看見未來教育不再侷限於固定時空中的單向知識傳遞,而是一個泛在化、個性化、生態化的終身學習與成長系統。『未來學習中心』似乎成為一個重要的關鍵樞紐,推動著教育從教育使命與目標、教育模式進行深層的變革。考慮當前GAI透過提問及文件上傳可立即做出摘要及生成文章報告,這不是學校所能夠禁止的!學校需要強調培養學生發展人類獨有的高階認知思維能力,包含批判性思考與系統性思考的能力!,除了學習各領域的專業知識建立起各領域的知識結構,能夠思考如何提出好問題去探索世界,能夠對GAI產出的資訊、文章或報告等,能夠透過不同工具對GAI產出的數據、資訊進行核實,而不是把GAI的產出當成作業報告繳交!能夠知道目前GAI的產出存在許多偏誤,如何辨認GAI是否『正經八百、胡說八道』!這需要交叉辯證、查核的方法,還要有領域具體的專業知識,才能夠辨識數據的真偽! 由於科技創新迭代速度越來越快,社會環境及組織運營受到衝擊也需要快速回應適應,這都造成既有的工作與組織型態、商業模式等不斷地創新變革!這是無法阻擋的趨勢。產業在這過程中,是最直接面對衝擊的單位,許多創新模式與觀念都是在產業誕生。如今的教育機構,不少呈現官僚化和大企業病,教育機構的官僚化,讓教育機構逐漸失去『知識創新研發中心』的角色與能力!透過『未來學習中心』可以扮演產學合作的關鍵角色,而教育機構也需拆掉學校的高牆,打造開放的生態系統,成爲社會創新網絡的關鍵節點。高校的『未來學習中心』可與企業研發中心、城市科技館、社區文化中心廣泛連接,形成『政産學研用』協同的育人共同體。 ※以上言論不代表梅花媒體集團立場※

因前總統蔡英文「論文門」已被通緝5年的資深媒體人彭文正,表示現在海外華人圈「大概沒有人認為蔡英文論文是真的」。他也透露自己現在正在處理從英國起出的1000多封訴訟相關郵件,內容都是蔡政府跟英國端的通信,「保證精采可期。」 彭文正2021年起滯留美國,今年已經是第6年。談到跟海外僑社互動,他表示過去4年來每年都去藍營僑社演講,大大小小社團都有,也去了加拿大國會議員演講場,以及綠營朋友的海外正名制憲研討會等,「他們(綠營社團)也知道我現在立場對他們來說可能會有點刺耳。」 「不過我敢說,經過這6年,大概海外沒有人認為蔡英文的論文是真的!」彭文正說,根據他這幾年觀察,以及在各個綠營群組發聲詢問,他找不到任何一個人願意挺身捍衛蔡英文的論文真實性;以至於現在還會抵制他的人,並非認為蔡英文論文為真,而是「你彭文正個人事小,抗中保台才重要」,而這樣的人通常是70歲以上或20幾歲年輕人。 起出蔡政府與LSE千封郵件「精采可期」 彭文正也預告,他接下來會做一件事「足以掀掉英國地皮」。話說2019年「論文門」事件剛發生,英國端就啟動過一次大規模調查,當時全球各地都有熱心民眾向蔡英文母校倫敦政經學院(LSE)詢問蔡英文論文真偽;後來英國方面封鎖了詢問的管道,但內部展開緊急調查。追了此事很久的美國獨立記者麥可.理查森(Michael Richardson),之後用他的團隊力量,依據英國的《自由資訊法》(Freedom of Information Act 2000,簡稱 FOIA),調出了1000多封郵件裡面有蔡政府跟英國各單位的書信往來,「光是這些就夠了。」 在這上千封郵件裡,彭文正說,包括LSE的校務長、諮詢經理、圖書館人員等,大家你一句我一句;還有蔡英文核心幕僚、時任總統府副秘書長黃重諺,慫恿LSE控告彭、台大名譽教授賀德芬及旅美教授林環牆等3位吹哨學者,LSE回覆「對訴訟沒興趣」。有一封最經典的,是LSE諮詢服務經理Clive Wilson取笑蔡英文在Dcard辦公室秀出的畢業證書「顯然是假的(clearly a fake)」;還說蔡英文2019年放進LSE的那本也是假的。「理查森已經把信件都放在他自己的網站(https://richardsonreport.com/)上,太精彩了。」 彭文正說,蔡英文大膽到甚麼都敢造假,這件事情發生在42年前,歷史紀錄無法還原到那個年代。他現在把這1000多封郵件交給chatGPT去整理,整理完之後會出一本書,《惡官》英文版,用類似《史記》紀傳體把英國端每位涉案者的犯罪事實都單獨成篇,發到英國國會人手一本,讓大家看看LSE這個百年名校究竟做了甚麼。 看台灣司法何時開綠燈 至於台灣端,彭文正說,現在就看台灣司法何時可以開綠燈。「例如我們告蔡英文偽造文書,把假論文送進國家圖書館,手法是:她用個人授權形式,讓她的所謂論文在台灣的國家圖書館登錄,然後再請英國LSE圖書館用館際合作之名,登錄國圖這篇她的所謂論文,最後大內宣說『你看!倫敦政經學院有我的論文。』」 彭文正說,這是不合規定的。學位論文要進入國家圖書館,只能由校方而不是由個人提出。像他是美國威斯康辛大學畢業,他的論文要進入國圖,一定是美國威斯康辛大學提出、國圖接受。從沒有論文用個人授權形式進入國圖,古往今來就只有蔡英文一人。此事還有後手,蔡英文把時任總統府祕書長劉建忻調到考試院當秘書長,就是為了處理這些國家檔案。 但是有些東西蔡英文是動不了的。彭文正說,像是蔡2019年去參觀Dcard辦公室,還特別拿出自己放在文件夾中的所謂LSE的畢業證書,秀了一下,眼尖的網友發現證書後面沒有編號。可以被檢驗做假的太多了。 彭文正說,蔡英文偽造文書,等於是使公務人員登記不實,這是蔡英文卸任後,彭文正自訴第一案,對蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴,結果台北地院一個庭都沒開,說彭文正不能自訴蔡英文論文不存在,因為這件事「欠缺確認利益」,說「告訴人不適格」,大白話就是不關彭文正的事。好在高院駁回一審,結果地院又派給同一個法官林瑋桓,但林怎麼可能承認自己錯?彭文正說,團隊希望換法官的事,目前還在高院。 彭文正說,在台灣,法官已經是終身職,如果蔡英文還在任,他可以理解法官為何不敢接此案;但蔡英文都卸任一年半了,為何法官還用這種形式操弄司法? 檢察官黃偉荒腔走板 像蔡英文告他妨害名譽,妨害名譽刑期最重也才2年,結果他遭到帝王級處罰,被通緝13年。檢察總長邢泰釗還將此案主動分案,分到黑金組,指示檢察官黃偉承辦。彭文正質疑,此案跟黑金有何關係?他又沒有金流,檢方竟敢光天化日操弄法律。另黃偉還行文台大人事室、台北市兵役科,把彭放在國科會所有升等資料、彭當兵時所有文件,都拿到手。之後把彭跟賀德芬、林環牆的案子做成一案,說言論自由不起訴;彭文正另外被起訴,另外成案。他本來也不太了解為何要分成兩案,後來想清楚:不起訴的案子一般不會被調走,可以藏資料,所以他的團隊在台北地院要求調出不起訴書,才看到台大人事室、台北市兵役科等東西。 彭文正說,要結束訴訟,只有兩個辦法:第一是殺了他,第二是把此案凍結。法官採取第二個辦法,2021年趁他出國時,開庭時直接發布通緝,等於把此案凍結,但也是滑天下之大稽,從未見過。 偽造文書「蔡英文至少10案可被告」 好在近日有好消息。彭文正說,之前地院一審說「告訴人不適格」,彭上訴到高等法院,高等法院一個月前罕見地主動發新聞稿,說將用抽籤方式公布法官姓名。這代表台灣司法想要重新檢視?還是障眼法,私下吃案?彭文正說,他一點不擔心,因為關於偽造文書,蔡英文至少有十個案子排隊。 彭文正說,現在英系搶奪權力,今年將全力反撲,前幾天蔡政府時期的行政院副院長施俊吉出來批評關稅,還引述蔡英文之語「橘子不能跟蘋果比」,用意太明顯了。「我如果是賴清德,一定全力跟蔡英文對幹;因為如果不反擊,賴會被做掉。這是我看見的危機!」 彭文正總結,他自己光是一個「論文不存在」之訴,換了5個法官、2個年輕法官辭職;此案如果不回到程序上的公平正義,台灣司法沒救了,愈涉及高層,司法就愈向政治傾斜,到蔡英文這總統級訴訟更百分之百是政治,從分案開始,每個法官都被安排:「他們是戲中主角,我們這些被告只是路人甲;我們只是臨時演員,被他們拉進來戲耍一陣子,惶惶不知最後一幕早已排完。」