【記者林可妮報導】楊渡新書《有溫度的台灣史》提及「噍吧哖事件」之後,日本為了報復居然大舉屠村,留女不留男,而且還把地名改成「玉井」,這是當時日本出了名的風化場所之地,用這個地名根本就是在污辱台灣一說。不過有學者認為,應該只是以日文諧音想盡者為名,未必跟東京風化場所有關。例如文化大學傳播學者莊伯仲就指出「噍吧哖」之名來自原住民西拉雅族「噍吧哖社」(英文拼音為Tapani),日本人改之為玉井(Tamai)應該是發音相近之故,就如打狗改名為同音的高雄(Takao)一樣。

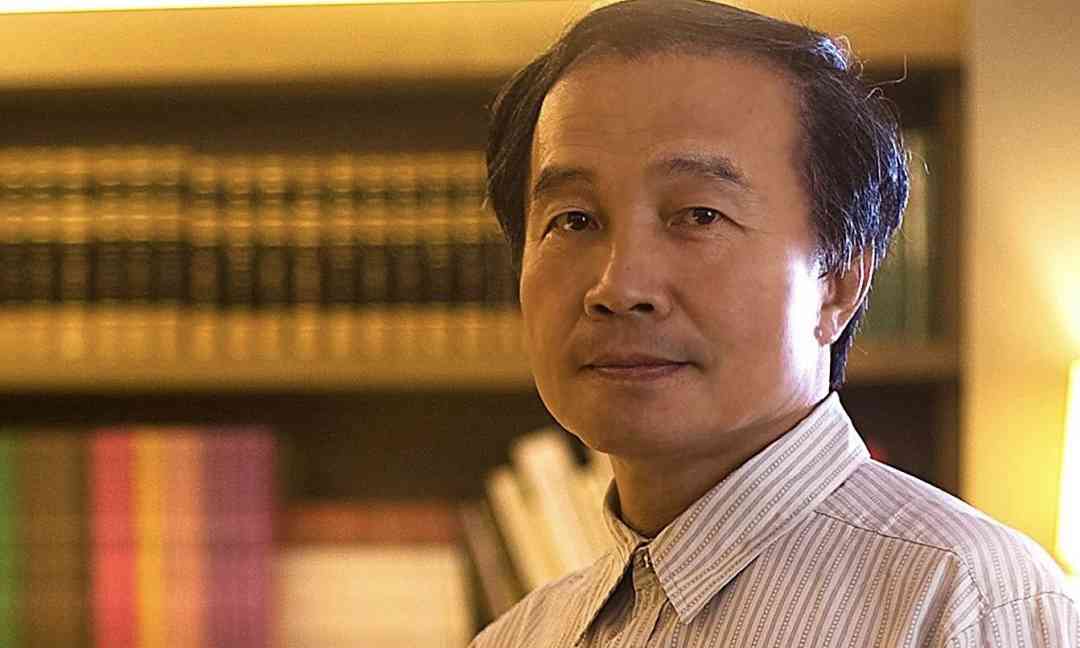

楊渡回應指出:有關「玉井」地名之由來,確實有人認為這是以原音改為日語發音,但是他在採訪了事件當事人簡娥(噍吧哖事件犧牲者的女兒,1920年代又參加了「農民組合運動」,楊渡把她的故事寫入《簡吉──台灣農民運動史詩》一書)的兒子陳國哲之後,聽他細述了家族的事跡,才採信了這種說法。

楊渡又說,簡娥同母異父的哥哥,當年是噍吧哖派出所的工友,目睹事件的發生,並救出了湯德章。他寧可相信事件當事人的口述歷史,而不是以日語音來推測名稱的由來,這是做歷史研究的基本原則。

楊渡過去幾年從事台灣時的田野調查與訪談,寫過許多文章與專書。有關簡娥與湯德章的事跡,可再參考楊渡撰寫的另外一本書:《島嶼的另一種凝視》。