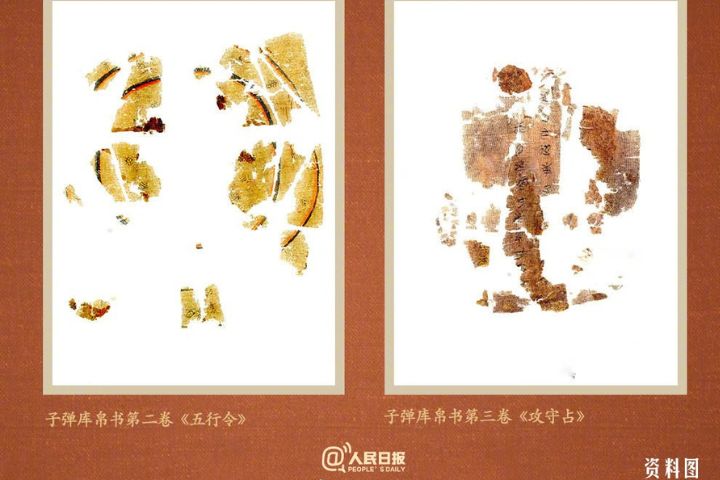

10月13日上午,經大陸國家文物局批准,中美文物返還合作的重要成果——子彈庫戰國帛書第二卷《五行令》與第三卷《攻守占》,正式劃撥入藏湖南省博物館。據新華社報導這兩卷帛書於今年5月16日由美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還中國大陸,標誌著這批失落近80年的珍貴文物終於回到故鄉。

戰國帛書:湖南長沙出土

子彈庫戰國帛書出土於湖南長沙,為目前所知中國最早、亦是首部具典籍意義的帛書,共分三卷,以絲帛為載體,系統記錄了先秦時期的天文曆法、宇宙觀與軍事占卜內容,同時保留了早期漢字字形與書寫習慣。對天文學、軍事學、文字學、文獻學、書法史與思想史研究具有不可替代的價值。

該帛書於1942年第三次與第四次長沙會戰間的短暫間歇期內,被盜墓者自戰國楚墓中非法盜掘出土。當時出土場景極為震撼,帛書一端搭在木雕龍尾,一端搭在竹笥(竹編箱)之上。盜墓者起初並未認識到帛書的價值,將其當作廢品出售,後由文物收藏家蔡季襄斥資購得,展開初步清理、裝裱與研究。

戰亂期間,蔡季襄攜帛書四處避難。1944年,他出版《晚周繒書考證》,首次向世人披露帛書的存在與研究成果。不料,抗戰勝利後,帛書在上海被美國情報人員柯強以拍攝為名借走,最終被秘密運往美國。

曲折流失:從戰亂到海外

1946年,帛書被柯強偷運至美國。第一卷後來經轉手,最終於1966年被美國著名慈善家與收藏家亞瑟·賽克勒(Arthur M. Sackler)購得,後由賽克勒基金會持有。第二、三卷則被柯強存放於華盛頓特區某處鞋盒中,直至1992年匿名捐贈給弗利爾-賽克勒美術館,即今日的美國國立亞洲藝術博物館(NMAA)。

雖曾有數次帛書回歸的契機,包括1970年代計畫在郭沫若會面時歸還,及1993年北京大學賽克勒考古與藝術博物館落成時,但因人事變化與時間延宕,帛書歸國一再錯過。

歸湘入藏:失散文物「團圓」

2025年5月16日,中國國家文物局在駐美大使館接收帛書第二、三卷返還。據北京大學李零教授長達45年的研究,子彈庫帛書年代約為公元前300年,比著名的《死海文書》還早百餘年。此次返還的二、三卷共計132組文物,殘片超過500塊。

湖南省博物館已完成標準化影像採集,目前識別字數逾700字,並在一片未完全剝離的帛書上發現40餘個肉眼不可見的墨跡字樣,為戰國時期文獻研究提供全新線索。後續將由文保與古文字學者聯合釋讀,力圖還原帛書全貌。

值得一提的是,在此次入藏前,湖南省博物館已收藏一片帛書殘片,為文物學者商承祚收藏,經比對確認正是《五行令》不可缺少的一部分。這使得此次入藏不僅是帛書「回家」,也是失散文物的「團圓」之旅。

楚士大夫:墓主約170公分

考古顯示,墓主人為身高約170公分的男性,約40歲,為楚國士大夫階層。墓中另出土著名的《人物御龍帛畫》,描繪墓主人乘龍升天,象徵靈魂引導升天的儀式用途。專家推測,子彈庫帛書極可能是墓主人生前的重要典籍與愛物,具有深厚的思想與文化背景。

此次子彈庫戰國帛書入藏湖南省博物館,不僅是文物流失與返還合作的成功範例,也為研究中國戰國時期的思想、文字與制度提供了珍貴資料。