2024年詩人瘂弦辭世,為這個時代留下了一點遺憾,亦帶來了些許懷念。人,活在充滿科技衝擊的當代,能受到的「文字的影響」日漸繁雜、亦日漸稀缺。隨著科技的進步,我們觀看的資訊逐漸碎片化,「詩」成為了文學在科技下的「倖存者」,憑藉著精練的字數,在少許文字中浮透一切情感,那是難能可貴的體裁。

讀懂詩是一種主觀的樂趣,對於詩的賞析也是一種能將價值觀易手的樂趣。關於瘂弦,我們能夠看見窺見他詩詞中的一二,關於這位當代「寫詩」的要人,他是用何種生活哲學、何種視線在觀察世界,值得我們思索、學習。也正因「詩」作為一種逐漸自由的體裁,任何人都有寫詩的可能,因此往回去看「故人寫詩」是重要的——察其心、見其意,後納為己有,在瘂弦留予當代生者的文字中,臺灣華文作家協會希望能夠引領、再讀,與各位一同再次分享,關於瘂弦的生之哲學,生之態度。

詩人白靈,本名莊祖煌,自國立臺北科技大學化工系教授退休後,目前兼任東吳大學中文系副教授,開設「現代詩選讀及習作」。白靈認為「詩」是宇宙藉我們而彰顯其自身之物,「詩絕不止是地球之詩,詩是宇宙之花,乃至可能是最不可思議的『宇宙潛意識』的展演」。瘂弦曾於1986年3月21日,在《中央日報》副刊第11版發表〈待續的鐘乳石──序白靈《大黃河》〉,對白靈的詩集《大黃河》進行了深入評析。

他指出,白靈的詩作具有「行文從容」、「長於謀篇」的特色,這可能與其理工背景有關,使其創作中每個環節似乎都經過精心安排,卻又不露刻意的痕跡。瘂弦認為,白靈不重視句式的雕琢,為了整體的藝術效果,寧可捨棄多餘的佳句,展現出冷靜的設計與整體性的追求,這是許多感性的詩人所難以達到的。

這篇序文不僅是對《大黃河》的導讀,更是對白靈詩學精神的深刻詮釋。瘂弦以「鐘乳石」作為象徵,形容白靈詩作如同鐘乳石般,經年累月地滴水成形,展現出時間與語言交織的美感。他強調白靈詩作的多層次結構與深邃意涵,認為這些作品不僅是個人情感的抒發,更是對歷史、文化與自然的深刻反思。

此外,瘂弦也提到白靈在詩中展現的語言張力與形式創新,認為這些特質使得《大黃河》成為一部具有高度藝術價值的詩集。他鼓勵讀者在閱讀這些詩作時,能夠深入體會其中的意象與情感,並從中獲得心靈的共鳴。總的來說,瘂弦的評析不僅肯定了白靈在現代詩壇的地位,也揭示了《大黃河》在藝術與思想上的深度與廣度。

兩位前輩詩人互為作品評析,相知相惜,由白靈來帶大家欣賞瘂弦作品的藝術性、文學性、與技術性與語言張力是大眾期待的講座。

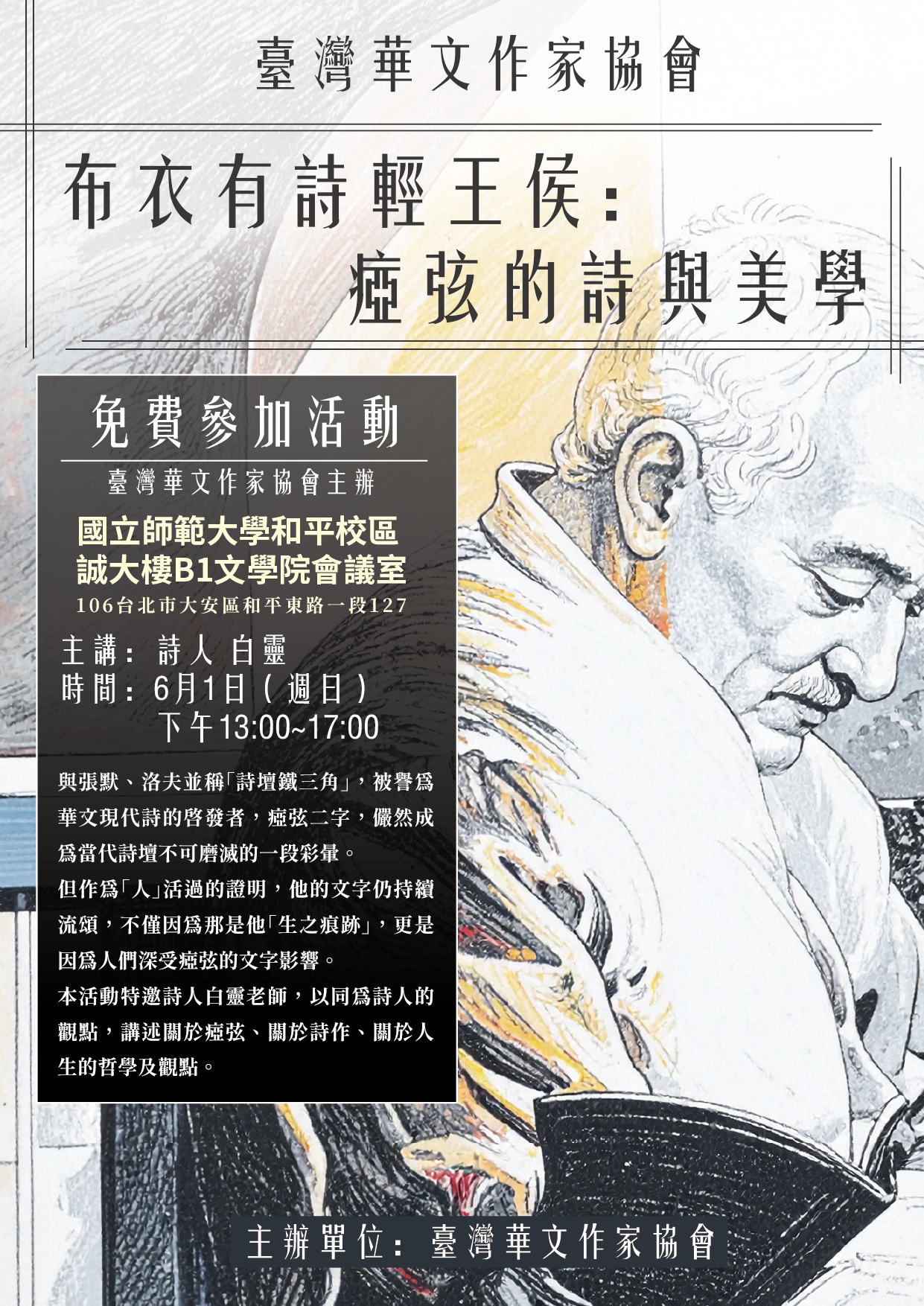

六月一日,臺灣華文作家協會邀請到同如瘂弦知音的詩人白靈老師,為各位談談,關於瘂弦,關於他的生活、他的小事、他的「詩」。

- 【活動資訊/免費參加】

- 地點:國立師範大學和平校區/誠大樓B1文學院會議室

- 報名連結:線上填寫表單

- 13:00–13:30 報到

- 13:30–13:45 主持人開場

- 13:45–16:00 講師時間

- 16:00 會後交流時間