【特約資深記者謝維倩分析報導】美國自1950年起稱霸世界後,歐洲國家一直與美國站在同一陣線,聯手抵制蘇聯的武力威脅之外,彼此在政治體制,價值觀與種族上的認同讓他們氣息相通,歐美被稱為「西方世界或文明」。

隨著時間的推移,世界各地風起雲湧的反殖民運動,歐洲國家佔著軍事優勢掠奪落後國家的資源機會不再,上個世紀90年代的全球化、導致全球產業供應鏈的重新配置、中國的崛起、民主的危機以及老齡化社會的到來等等,歐洲似乎慢慢地失去經濟富裕的優勢。

川普的上台大動作的經濟保護主義,提高關稅的冷酷無情,加深了歐洲的危機意識,繼續與美國站在同一陣線,只會削弱歐洲的實力與優勢,在談判時落為被動的位置,缺乏談判籌碼去面對各霸一方的東西強權。

歐盟想要讓自己站在主導或者說主動的地位,開始認真思考自身的實力。 歐盟認為自己是是全球最大的經濟體之一,擁有最大的央行,除了美國可以媲美,其他經濟體都望而向背的商業力量。

歐盟一直以來不願意將其經濟影響力用於政治目標,那樣會使得商業機會承受風險,但根本原因是歐洲並沒有屬於自己的軍隊,北大西洋公約組織讓歐洲的安危一直處在美國的保護傘之下。

美國在幾次中東戰爭之後國力大不如前,再加上產業空心化,期待川普下台後歐盟與美國回復以往的關係,或許不切實際。 即使川普不再連任,國際秩序的基礎已被削弱,因為美國認為它們沒有從其中獲得利益,而中國有可能趨於主導地位。

歐洲國家需要逐漸接受「一切只能靠自己」,歐洲想奉行「歐洲優先」,但不想玩「零和遊戲」,歐盟想要主導制定國際經濟政策,卻又要以歐洲的價值觀塑造全球規則為目標。

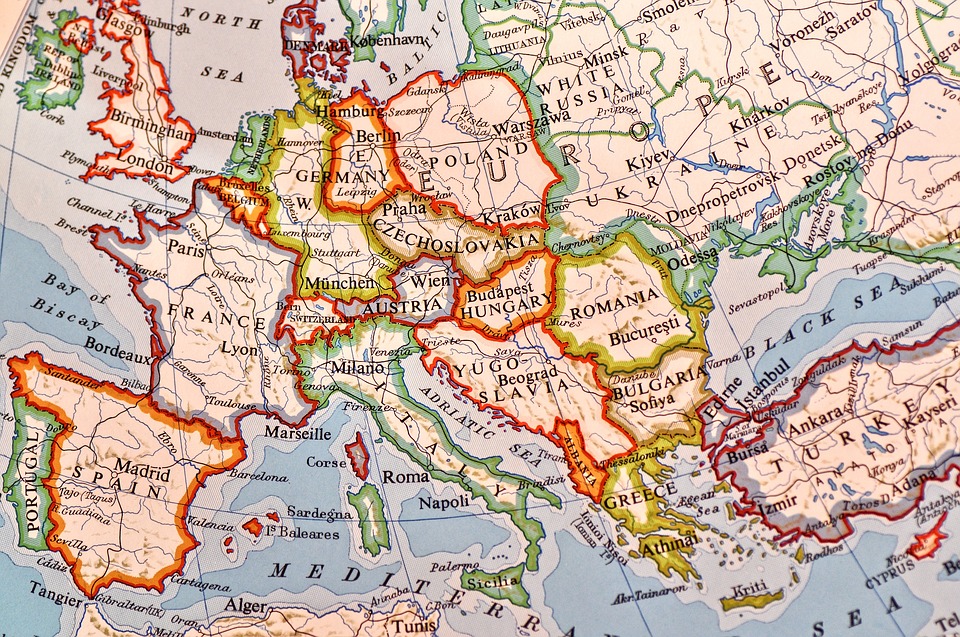

歐盟計劃在貿易協定中加上自己的環境、勞工和投資爭端解決機制,其監管偏好往往通過「布魯塞爾效應」傳播(讓其他國家遵循歐盟標準,以省卻企業遵循一套以上規則的成本)。 讓此效應更為正式地延伸歐盟的監管權威,英國的退歐方案,自動且動態地讓英國以歐盟的貿易與監管政策一致,以換取無摩擦的商品貿易。 這種模式可應用在更廣泛的市場(土耳其、北非以及前蘇聯的外圍加盟共和國)。

貿易領域之外,增加國防支出,公共投資可以買到更多的地緣政治優勢。 幾位有望接替歐盟主席容克的候選人,呼籲對地區國家提供“馬歇爾計畫”那種規模的援助,增加從地緣政治出發的投資支出,應該會成為未來七年歐盟預算的優先事項。

為了實現地緣政治自治,歐洲需要確立歐元做為儲備貨幣的地位,並建立一個自成一體的全球支付體系,依法有職責支持歐洲央行,根據歐盟領導人的指示發行歐元長期安全資產。

看到美國既利用軍事力量與經濟壓力以達到目標,美國對伊朗採取經濟制裁,也威脅中國與華盛頓方面保持一致間接施壓,歐盟也可以運用類似的力量。

顯然歐盟在五月份議會改選之後,對於未來充滿了對自身的期許,以恢復歐洲往昔的地位,只是從上述的期許中多多少少帶著優越感,缺乏更務實的面對全球情勢的挪移,還有對自己持有的價值觀做更深層的反省與修正,總是以為自己的體制與價值觀是最厲害的,其他國家都需要以歐洲國家為典範,我想這是西方世界一直以來帶有盲點的哲學思考。

對於美國以軍事和美元的強勢壓迫他國就範,不但不予以唾棄還覺得他們也可以這樣做,以這樣的態度與思維,不難想像西方國家以世界文明自居和標榜人權都有雙重標準之嫌,從根本上他們的出發點並沒有站在人類是命運共同體的基礎上。