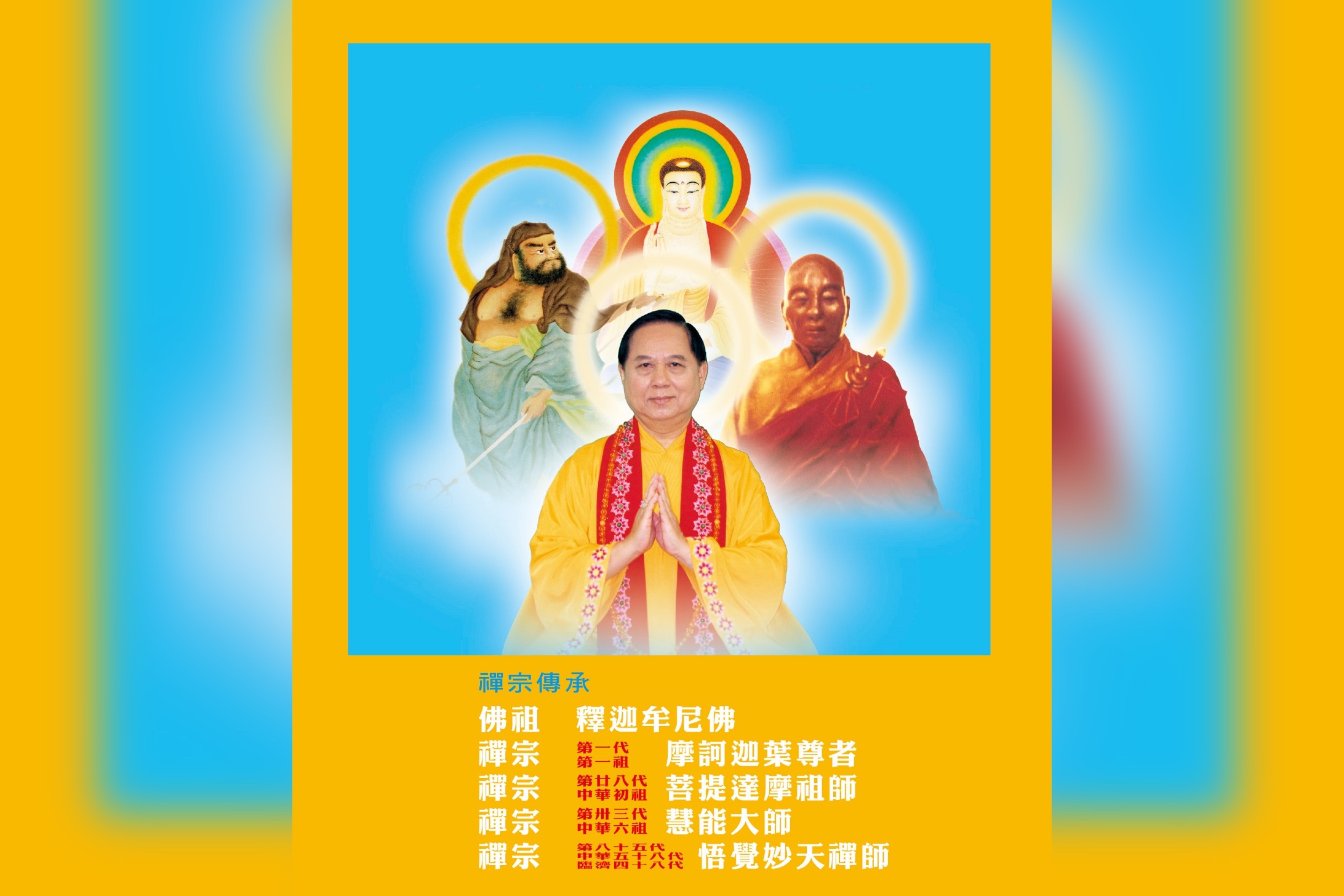

圖文提供/禪天下雜誌 講述/禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師 修行要有智慧,而不是迷迷糊糊地不管修行法門正不正確,也不管修行會不會偏差,這些都要注意。修行要具足五種智慧:體性智慧、法性智慧、圓滿性智慧、真性智慧,以及最重要的作佛智慧。一個新進入門的禪行者,首先必須確立正確的修行目標,認清自己為什麼修行。 一個人從不知不覺中,投胎來到人間,當然在幼兒時期還不懂得修行的重要,等到長大以後,經過學校的學習及社會的洗禮,慢慢地就會開始想要修行。其實不論東西方都有修行,西方有基督教和天主教,東方則有佛教和其他宗教,不過,雖然彼此教派不同,但基本教義都相近,只是修行方式有所差異罷了。 西方國家注重的是信仰,如果信仰上帝,將來就會上天堂,不會下地獄。東方的佛教也差不多,但最重要的是,佛教除了信仰,還強調「如何才能到達佛國」,那就是要經過智慧的修行。 也許有人覺得,西方的修行不是更簡單嗎?只要信仰上帝,就可以上天堂。我想並不盡然,所以他們才會每個禮拜還要到教堂,還要禱告。其實到教堂做禮拜也是一種法會,向上帝禱告也是一種修行,修心裡的清淨,但它不像佛教講求的是如何去除自己的劣根性。 就像佛教講的「業障」一樣,上帝也說「人有原罪」,其實原罪就是業障。當我們明白「人有業障」、「人有原罪」之後,如果能把這些業障、原罪都空掉,也就是把它們都清淨以後,就可以到佛國、到天堂。 世尊告訴我們,修行的第一步是守戒,守什麼戒呢?一般人常會犯的毛病就是貪心、瞋心、癡心、慢心和疑心,這五種心是讓一個人不能到達佛國的主要原因,所以要守戒。 傳燈續法脈 佛師引歸途 再說到人為什麼要修行,既然東西方都主張修行,就應該更進一步了解,修行該怎麼修。 首先要選擇法門,你修的是什麼宗教、要用什麼法門、用什麼修行方法,才能達到自己修行的目的;什麼目的?就是往生以後,可以回到佛國或天堂。然而重點是,要怎麼去? 當我們決定開始修行的時候,就已選擇了修行的宗派,像佛教就有許多宗派,但到底哪一個才是真正的正法?該如何選擇?這非常重要。 我們常聽到有些人說,「我已成佛,所以不需要什麼宗派或法脈,那不重要。」我想以整個佛道來說,並沒有這樣的法門。如果沒有佛的傳承、沒有證道的傳法師父,如何帶領跟隨自己的人回到佛國? 作為一位傳法師父,必須具備「佛」的條件,所以一定要經過「得佛傳承的師父」的傳法,才能具足佛的證量。換句話說,只有已經證道的師父,才能帶領跟自己修行的人的靈性回到佛國。所以師父今天有責任,要帶領大家一起回佛國,這是我的使命。 佛所傳的正法,最重要的就是讓所有受苦的靈性,包括過去、現在、未來,一直不停受輪迴之苦的靈性,能夠從今天開始,從這一世開始,真正地脫離輪迴痛苦,得到佛國的快樂。 因此,從修行正法的過程中,我們就能體會自己將來能不能跟隨師父一起回到佛國。如何才能有這種感受?一定要有信心,因為世尊告訴我們,每個人都具有佛性,都具足如來德相,也就是妙心,所以一定能夠回到佛國,大家要有這種信心。 不過,雖然人人都有佛性,都能回到佛國,但因為每個人在輪迴過程中,不知流轉了多少世,造作了多少業,而讓靈性受到不同程度的污染;當然在輪迴中,也同時造就了許多功德;但我們修行是要修到無餘涅槃,而不是有餘涅槃。 所謂無餘涅槃,是不帶罪業而往生,也就是清清淨淨地往生佛國。如果是帶業往生,就是有餘涅槃,下輩子還要再回來輪迴,而且不知還要流轉多少世,一直到修得清清淨淨、不再帶有任何業的存在為止。如果只是修到帶業的有餘涅槃,並不算是圓滿的修行,不是大圓覺或妙覺;由此可知修行的重要。 我們常看到基督徒的手從左胸比到右胸,再從額頭比向腹部,也就是在胸前畫一個「十」字,很多人都不明白這代表什麼意義。 其實從左胸比到右胸,是代表「人間」;從上比到下,則分別代表「天堂」和「地獄」。也就是說,身在人間的你,是要上天堂,還是要下地獄?可是很多人都只知道這樣比劃,卻不知道其中的含義,我想恐怕連基督徒也不知道吧! 此外,它還有另一個意義:如果是上天堂,這個十字就是放十字光;但如果是下地獄,那就是十字架,因為到了地獄,就沒有光了。 而佛教的「卍」字,是代表萬德莊嚴,也就是成就佛陀。只要能夠清淨、智慧、圓滿一切功德,就可以得到「萬德」的證量,而成就一尊佛。 我們可以從世尊身上得到證明,世尊就是在修行以後成佛的,所以我們也可以在世尊的淨土「地球佛國」修行成佛,而這也是世尊的願力──地球佛國,人人作佛。 因為我們有佛性,所以可以成佛,如果地球上的所有人類,都能遵照世尊所傳的「戒、定、慧、解脫」來修行,從守戒開始,然後禪定,修到智慧,就可以讓自己的靈性解脫輪迴,到達佛國。修行就是如此清楚。 世出證道師 妙傳一真法 修行有一定的軌道,不要想得很困難。但也有很多修行人並不了解修行的方法,只是為修行而修行,不知道自己跟隨的師父有沒有帶領靈性回佛國的能力。其實這對修行人來說,是很重要的。 本門是世尊傳下來的一貫法統、一貫傳承。當年,世尊在靈山法會上「拈花微笑」,將傳承以「佛心印心」的方式傳給迦葉尊者,這就是本門的開始。所以本門是世尊真傳的「不立文字、教外別傳」法門,也是禪宗唯一的成佛法門。 我們來回顧一下:當靈山法會開始的時候,大梵天王供養了一朵金色蓮花,佛接過這朵花後,不說一語,只對眾人輕輕揮舞著蓮花,全場都不明白世尊的意思,只有迦葉尊者破顏微笑。 迦葉尊者為什麼微笑?因為他知道佛的意思。當時佛已傳法四十五年,而迦葉尊者從修行開始,就一直跟著世尊,修了很久,所以他很清楚。也許你們也修了很久,但還不知道其中的原因吧! 佛就這樣把法傳給了迦葉尊者。所謂迦葉尊者明白佛的用意,是說蓮花出污泥而不染,它是比喻每個人的靈性本來就如蓮花一樣清淨,後來投胎到人間,就像蓮花生長在污泥裡,但它還是可以開出聖潔的蓮花。這聖潔的蓮花就好比我們的靈性,每個人雖然都生活在污染的社會裡,但內在的靈性仍然保有原本的純真與聖潔,就像蓮花一樣。 世尊就是把靈性這種清淨聖潔的光,傳給每個人的心。迦葉尊者明白佛傳法的意義,當佛以「佛心傳心」傳法的時候,他當下就接到了,把這朵聖潔的蓮花接到自己的靈性,所以他才會微笑。 當然,佛也明白迦葉尊者微笑的意思,才會說「我有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,付囑摩訶迦葉」,佛就這樣把傳承傳給了迦葉尊者。 什麼是正法眼藏、涅槃妙心?佛的意思是說,我有可以讓你成佛的法門,讓你回到佛國的正法。我有不生不滅的妙心,你也有同樣的妙心,那就是佛心。我可以讓你知道,如何讓人心進入妙心,進入佛心;如何讓妙心像聖潔的蓮花一樣,永生於佛國。 佛又說,這個法是「實相無相,微妙法門」,意思就是,只要你得到這個可以真正成佛的方法,就可以讓靈性解脫輪迴,到達佛國,而這種方法是實相無相的,是不生不滅的,是不會壞、不會變的,是最圓滿、最光明的。 所以,這個法門是多麼微妙,可以讓一個人成佛,從一個輪迴的心,成為佛心,而回到佛國。這個不可思議的法門,就是「不立文字、教外別傳」的法門。 什麼是不立文字?一般人修行,都是聽法師講佛法,都是在聞法,用耳朵聽。像這種一來一往的方式,只是一種知識的交換,就像我現在用講話的方式教大家一樣。 大佛傳心印 智慧在其中 可是我們的印心佛法傳的是「印心」,所以師父講的話,當下就轉變為佛法,也就是佛光,可以清淨你的心,改變你的心,或是改變你的身體,改變你的想法,這就是「話中有話、法中有法」。 然而一般人並不知道,只知道要看大藏經,或是金剛經、心經等其他經典,而且是一直看,一直背誦,卻不知道這些經典所說的,是要改變自己的心;這樣修行怎麼可能成佛呢?因為都是停留在有相的意識修行,修到最後,終歸還是有相。 修行的目的,是從「有相」進入「無相」,然後才能到達「實相」,這才是「佛」的境界。如何從有相進入無相?就是要離相。以禪定來講,就是要離相禪定。 修行要修「戒、定、慧、解脫」,戒是謹守「身口意」的清淨,定是禪定,但很多人禪定只停留在呼吸,停留在「靜」的階段,也就是停留在「人」的層次,所以再怎麼禪定,還是一個「人」,不可能成「佛」。 禪定要從「靜」入「定」。因為靜了以後,尤其在師父開過光的道場,都有非常強的佛光,如果能靜下來感受,就可以慢慢入定,然後把這些佛光帶進身體,消除身體和心裡的污染,把不清淨的污染都變成光明,這才是真正的修行,真正的實修實證。 我要向這些用意識修行的人提出呼籲,趕緊來修禪宗這種「教外別傳」的禪定,這是能夠讓人成就的禪定,而不是坐在那裡枯坐。但這種教外別傳的禪定,只有證道的傳法師父才能傳,因為祂是世尊傳下來,經由歷代祖師宗師一直傳承而來的特別傳法,那就是印心佛法。 所以我在傳法時,不要大家記筆記,而是直接就印心到每個人的心裡,改變你們的心,讓你們得到清淨。我說話的時侯,同時就有清淨的佛光進入你們的靈性,清除你們的罪業,清除你們的業障,這才是真正的傳法。

即時

今天(1日)東北季風減弱,各地氣溫回升,高溫普遍可以來到攝氏25至30度,而早晚各地低溫約18至21度,感受稍涼,早出晚歸請適時增添衣物。 天氣方面,華南雲雨區持續東移至台灣上空,但整體水氣稍減,各地雲量偏多,北部、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨,但整體雨勢不大,中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨,南部平地則為多雲的天氣。 離島天氣部分,澎湖陰短暫陣雨、氣溫攝氏20至23度;金門陰短暫陣雨、15至19度;馬祖陰短暫陣雨、13至15度。 周一(2日)受鋒面影響,全台灣都有機會下雨,主要下雨較多區域以中部以北、花東、宜蘭、恆春半島為主,南部為零星短暫陣雨。周二(3日)元宵節將是未來一周降雨最明顯的時候,主要與鋒面通過後,華南雲雨區東移有關,全台灣有雨,特別在西半部地區,可能有短暫陣雨或雷雨,不排除出現局部較大雨勢。由於周二水氣較多,加上溫度下降,預計海拔3500公尺的高山可能有機會零星降雪。 東北風偏強,恆春半島局部地區及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率;此外,入夜後中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度,離島交通往返請留意最新航班資訊,行車用路請注意安全。 根據環境部空氣品質預報資訊,今天東北季風減弱,環境風場轉為偏東風至東南風,西半部擴散條件稍差,污染物易累積;晚間中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度;宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級;北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級,清晨至上午高屏零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級;雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

以色列與美國對伊朗發動空襲後,中東情勢持續升溫。以色列軍方28日證實,已在全國各戰區「大規模」增兵備戰,並著手徵召更多後備軍人,以因應可能升高的區域衝突。 根據法新社報導,以色列軍方聲明指出,作戰局已在所有分區與地區司令部大幅增援地面部隊,同時提高特種部隊兵力與部署密度,以強化面對各類攻擊與防禦情境的戰備能力。 以軍表示,目前已動員約2萬名後備役人員,主要部署於以色列空軍、情報總局、本土防衛指揮部與以色列海軍。此外,仍有約5萬名後備軍人維持在崗。 軍方並表示:「空軍與海軍也將進行重大增援,同時加強所有火力陣列。」顯示以軍正同步提升陸海空整體戰備層級。 《紐約時報》(The New York Times)引述以軍說法指出,以色列計畫在未來數小時至數天內,再徵召約7萬名後備軍人,重點將放在民防司令部與邊境沿線防禦部署。若全面啟動,總動員規模將明顯擴大,外界解讀為以色列正為衝突可能升級預作準備。 若雙方軍事動員持續升級,中東局勢恐進入更長時間的高張力對峙期。

美以想以「斬首」行動快速瓦解伊朗政權的企圖失敗,伊朗官方證實,最高領袖哈米尼及伊朗總統佩澤希齊揚已經躲過襲擊,安然無事;以色列方面也初步認為,刺殺兩人的行動失敗。 據央視報導,有關方面28日發布的衛星圖像顯示,哈米尼位於德黑蘭的住所遭襲擊,但伊朗方面已發布消息,哈米尼目前不在德黑蘭,已被轉移至一處安全地點;另據以色列一名官員透露,哈米尼是當天早上以色列國防軍空襲的多名伊朗高級領導人之一,以色列方面初步評估認為,美國和以色列刺殺哈米尼和佩澤希齊揚的企圖失敗。 伊朗方面在空襲後不久即已確認哈米尼和佩澤希齊揚兩人平安,佩澤希齊揚之子尤塞夫·佩澤希齊揚(Yousef Pezeshkian)通過社交媒體表示,其父親目前身體狀況良好;他表示,就其掌握的情況來看,敵方針對相關人員的暗殺企圖未能得逞,多名政府高級官員均處於安全狀態。 不過,以色列N12新聞報導,伊朗革命衛隊在襲擊中損失慘重,數十名革命衛隊成員死傷,其中包括伊朗陸軍總司令哈塔米,但伊朗方面至今未回應相關報導。 美國官員在襲擊前曾向《紐約時報》透露,川普對伊朗動武的選項首先對伊朗的軍事和核設施實施有限打擊,以迫使伊朗政府在談判中作出更多讓步;如果這一策略失敗,則可能採取更大規模的打擊行動,甚至包括為政權更迭創造條件。 隨著斬首行動失敗,川普想要速戰速決的企圖就變得困難了。

據新華社報導,美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合軍事行動,伊朗首都德黑蘭多處傳出遭到打擊。衝突迅速衝擊航空運輸,中東上空民航機大規模避讓伊朗領空,多家國際航空公司緊急取消或調整航班,區域空中交通陷入混亂。 航班追蹤網站畫面顯示,目前伊朗空域幾乎「清空」,民航機全面繞飛;伊拉克與敘利亞上空航班也明顯稀少。杜哈機場(Hamad International Airport, Doha)則出現大量航班延誤與取消情形。 多家航司急踩煞車 以色列關閉領空 以色列機場管理局28日宣布,已關閉以色列領空對民用航班開放,並呼籲民眾暫勿前往機場,相關航班將視安全情勢恢復。根據航班管家DAST AI資料:2月28日:中國大陸-以色列航線無航班。3月1日(當地時間):中國大陸-以色列航班已全數取消。目前中國大陸飛以色列航線主要由海南航空執飛,但已暫停。 中東航線骨牌效應 歐亞航班大幅調整 多家國際航空公司已宣布停飛或改道: 德國漢莎航空:暫停往返杜拜、特拉維夫、貝魯特、馬斯喀特(Muscat)航班。 法國航空:取消往返特拉維夫與貝魯特航班。 荷蘭皇家航空:3月1日停飛以色列航線,並已暫停杜拜航線。 俄羅斯航空部門:暫停所有飛往伊朗與以色列航班。 阿曼航空:停飛巴格達(Baghdad)航班。 威茲航空(Wizz Air):暫停往返以色列、阿聯酋(UAE)、約旦航班至3月7日。 不過,以杜拜為基地的阿聯酋航空(Emirates)部分航班仍維持運作,但普遍改道避開伊朗空域。例如EK205杜拜飛米蘭航班,已改經沙烏地阿拉伯與埃及上空。 旅客親述驚魂 起飛不久緊急返航 社群媒體上多名旅客分享驚險經歷。有網友表示,原搭乘卡達航空(Qatar Airways)自杜哈飛往多倫多,起飛不久進入沙國空域後即突然折返;另有旅客原訂杜哈飛阿姆斯特丹,同樣遭遇返航。不少近期需經中東轉機前往歐洲或非洲的旅客表達憂心,擔心戰事持續擴大將進一步衝擊航線安全。 阿聯酋航空晚間表示,將暫停部分往返杜拜航班,並為受影響旅客提供改訂、退款或其他協助方案;實際影響人數尚未公布。由於杜拜是歐亞非重要轉運樞紐,此舉引發市場關注後續是否出現更大規模航空擾動。

美以膽敢襲擊伊朗,除了軍力優勢外,還仗著在中東的盟友比伊朗多很多,截至目前,只有胡塞武裝以飛彈攻擊以色列本土,伊拉克的「真主黨旅」則表示,會盡快展開反擊。相形之下,沙烏地阿拉伯已經帶頭強烈譴責伊朗對阿拉伯聯合大公國、巴林、卡達、科威特、約旦等國的攻擊。 伊朗遭襲後,伊拉克武裝團體「真主黨旅」表示,將會盡快攻擊美軍基地;兩名胡塞武裝官員也表示,將對以色列、周遭航運路線進行飛彈與無人機攻擊,以聲援伊朗,最快將在當晚展開行動。 作為反伊朗集團的「帶頭大哥」,沙烏地阿拉伯外交部在伊朗反擊後立即聲援其盟友,強烈譴責伊朗對這些盟友進行的惡意攻擊和明顯侵犯主權的行為。沙烏地阿拉伯並承諾,提供一切必要的支援,協助他們採取各種因應措施,同時也警告伊朗政權,如果持續侵犯其他國家的主權及違反國際法原則,將會面臨嚴重的後果。 沙烏地阿拉伯還呼籲國際社會共同譴責伊朗的侵略行動,並且採取一切必要手段,堅決抵制伊朗破壞區域安全與穩定的行為,但伊朗方面目前對此暫無回應。 據以色列N12新聞報導,伊朗革命衛隊在襲擊中損失慘重,數十名革命衛隊成員死傷,其中包括伊朗陸軍總司令哈塔米,但伊朗方面至今未回應相關報導。 據新華社援引伊朗媒體報導,伊朗一小學遭以色列導彈襲擊,24人死亡,45人受傷;央視則報導,伊朗南部霍爾木茲甘省省長表示,該省米納布市的一所女子學校稍早遭到以色列襲擊,已導致五名學生遇難。 伊朗內政部在美以空襲伊朗發表聲明稱,「敵人無視所有國際法,並在談判期間肆意妄為」,該部將動用一切力量維護社會秩序,內政部長也已向全國各省省長發出命令,要求各省調動一切資源滿足民衆的需求。 伊朗內政部已成立國家危機管理總部,並已向所有省級危機管理部門和相關機構下達必要的指示;伊朗內政部呼籲民衆保持冷靜,根據實際情況安排市內及城際出行,同時呼籲民衆關注官方發布的新聞,不要輕信謠言和虛假新聞。 而據新華社報導,德黑蘭革命大街和革命廣場附近區域遭空襲,當地電視畫面顯示,德黑蘭一處建築林立的街區上空升起巨大濃煙;許多市民到公寓樓頂查看情況;德黑蘭市區的大街上,車輛和行人較多,路邊商店、咖啡店、水果店、餐廳等仍正常營業。 伊朗民航組織發言人當天宣布,關閉全國空域;伊朗教育部宣布,所有學校立即停課;伊朗警方稱,如發現任何可疑活動,請立即報警,「目前局勢已得到控制,無需擔憂」;伊朗媒體還報導,德黑蘭大學街和共和國區遭多枚飛彈襲擊。

中國大陸人口結構出現重要轉折。中國大陸國家統計局2月28日發布《2025年國民經濟和社會發展統計公報》(以下簡稱《公報》),若依不同年齡分組交叉計算,2025年中國大陸65歲以上老年人口占比已首次高於0至14歲少兒人口,顯示少子化與高齡化趨勢同步加速。 根據官方數據,截至2025年底,中國大陸65歲以上人口為2億2365萬人,占總人口15.9%;若以常見少兒口徑計算,0至15歲人口為2億3015萬人,占16.4%。不過,《公報》註釋同時公布,0至14歲人口為2億1276萬人,占比15.1%。由此推算,65歲以上人口比重已超越0至14歲族群,為有統計以來首見。 回顧長期趨勢,2000年中國大陸0至14歲人口約2.9億人,占比22.9%,而65歲以上僅8821萬人,占比7.0%,不到少兒人口的三分之一。此後少兒占比持續下滑、老年人口占比穩步上升。2010年少兒比重降至16.6%,老年人口升至8.9%。 2016年大陸全面二孩政策上路後,出生人口一度回升,帶動少兒占比在2015年至2020年間由16.5%升至17.9%;但自2021年起再度走低,2025年降至15.1%,創本世紀新低。相較之下,老年人口比重自本世紀以來幾乎年年攀升,未出現回落。 學界預估,高齡化仍將持續深化。西南財經大學與清華大學發布的人口預測指出,在中等生育情境下,65歲以上人口將於2035年達3.2億、2040年逾3.5億,並在2055年前後達到約3.66億峰值;老齡化率則可能於2031年突破20%,正式邁入「超高齡社會」,2050年恐逼近三成。 分析指出,老年人口占比上升主要來自兩股力量:一是生育率下降導致少兒人口減少,二是平均壽命延長推升高齡人口規模。其中,壽命延長被視為醫療與生活水準提升的成果,但長期低生育率帶來的人口收縮壓力,正成為政策層面更棘手的結構性挑戰。 人口結構轉變也對社會保障體系形成壓力。隨著大陸65歲以上族群擴大,養老金與醫療支出需求同步增加。以東北地區為例,因長期低生育與高齡化,部分省份已出現養老保險收支缺口。官方數據顯示,黑龍江2024年城鎮職工養老保險當期缺口逾660億元人民幣。 此外,家庭照護壓力亦逐步升高。隨著家庭小型化與高齡人口增加,傳統以子女為主的家庭養老模式面臨挑戰,失能與高齡長者的社區與機構照護需求預料將持續擴大。如何在提升生育意願、延後退休、強化社會照護與提高生產力之間取得平衡,已成為中國大陸人口政策面臨的核心課題。

美以聯手今(28日)對伊朗發動攻擊,德黑蘭市中心爆炸聲響引發市場震動,國際資金迅速轉向避險資產。假日期間,加密貨幣率先反應,比特幣短線重挫逾1000美元;黃金與原油同步走揚,市場憂心下周全球股市恐面臨補跌壓力。 據財經網報導,宏觀策略師Michael Ball指出,地緣衝突對金融市場的影響,關鍵不在「是否開火」,而在「衝突是否干擾荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)與中東石油供應」。若僅屬有限軍事行動,市場震盪通常短暫;但若演變為政權衝突或長期戰事,油價與波動率恐維持高檔。 短線典型反應:避險資產衝高、股市承壓 從歷史經驗觀察,包括2020年美軍擊斃伊朗將領蘇萊曼尼、以及近年以色列對伊朗空襲行動,市場多呈現一致節奏: 事件初期(1~3天): 原油、黃金、VIX恐慌指數急升、全球股市走弱、風險資產(如加密貨幣)承壓。若供應未受阻:波動率快速收斂、油價回吐風險溢價、股市往往出現技術性反彈。 Ball強調,許多情況甚至出現「買預期、賣事實」行情——市場在攻擊發生前先行反映,真正開火後反而出現反向走勢。 關鍵變數:戰事規模與荷姆茲海峽 市場目前最關注兩大問題:1.美國與以色列行動目標,是有限打擊還是推動政權更迭。2.荷姆茲海峽航運與中東產油是否受到實質干擾。Ball分析,若只是「預防性打擊+後續降溫」,油市衝擊可能偏短線;但若涉及伊朗政權穩定,市場將重新定價整個中東風險溢價。 尤其荷姆茲海峽承擔全球約兩成原油運輸,一旦出現封鎖或軍事威脅,油價結構性波動恐明顯放大,並進一步推升全球通膨壓力。 加密貨幣率先跳水 台股恐面臨補跌 由於消息發布正值周末,傳統股市尚未反應,加密貨幣成為第一個風險指標。多位市場觀察人士指出,比特幣短線急殺,顯示資金正在快速去槓桿。 財經粉專分析指出:戰事升溫往往伴隨劇烈去槓桿,但短線市場震盪難免,但也可能加速市場「趕底」進程,市場同時預期,因台股適逢228連假未開盤,下周一(3月2日)開市後,恐面臨補跌壓力,盤中波動可能明顯放大。 綜合機構觀點,後市大致可分兩種路徑: 情況一,有限衝突(機率較高),油金短線衝高後回落,美股震盪後修復,但市場波動約為數天至數周。 情況二,衝突升級或政權動盪,油價維持高檔甚至再衝新高。全球通膨預期回升,股市風險溢價擴大,波動期可能拉長數月以上。 Ball直言,真正決定市場走勢的,不是第一波空襲本身,而是「首輪打擊之後的互動劇本」。局勢快速降溫,本波避險行情可能很快消退;但若衝突螺旋升高,油價與全球市場波動恐進入新一輪風險周期。

中東局勢陷入高度緊張,以色列今(28日)對伊朗發動「先發制人打擊」,以國全境隨即進入緊急狀態並關閉領空。賴總統在X平台以英文表示,針對今天美國和以色列對伊朗發動的攻擊,國安團隊已經向他簡報最新的情勢發展,政府會持續密切注意局勢變化;台灣已經採取必要措施,確保在當地國人的安全,同時也和全球夥伴保持密切聯繫。 外交部也表示,正密切追蹤情勢發展,經駐處清查,目前在以色列之260名台僑及伊朗4名國人均平安。外交部提醒,該區域安全仍具高度不確定性,國人應審慎評估前往之必要。 針對以色列與伊朗間的軍事衝突,外交部已責成駐以色列代表處及外貿協會駐德黑蘭辦公室加強聯繫。經初步掌握,旅以台僑約260人、旅伊國人4位,目前回報狀況均平安。外交部已要求相關駐處與國人保持24小時聯繫管道,隨時提供最新安全資訊。 警示分級:伊朗及以黎邊境列最高「紅色」警戒 因應區域戰火升溫,外交部已針對相關地區滾動式調整旅遊警示,伊朗全境、以色列與黎巴嫩邊界地區為紅色警示,提醒民眾不宜前往,宜儘速離境,而以色列其他地區則為避免非必要旅行。 外交部呼籲,已在當地的國人應大幅提高警覺,注意自身安全,並隨時準備採取避難措施,外交部將持續觀察以、伊衝突情勢發展,並視實際情況隨時滾動更新旅遊警示與相關應變方案,確保國人生命財產安全。

美以聯手襲擊後數小時,伊朗展開反擊,以飛彈、無人機襲擊以色列多地,第二大城特拉維夫發生爆炸,居民紛紛躲進避難所;與此同時,位於巴林的美國第五艦隊服務中心也遭到飛彈襲擊,卡達則宣稱,已用愛國者系統擊落一枚飛彈。 據新華社報導,伊朗向以色列發射了數十枚飛彈,耶路撒冷、特拉維夫、以色列南部和北部地區多地響起空襲警報,特拉維夫已經發生爆炸,居民紛紛走避、進入避難所;以色列國防軍稱,飛彈防禦系統正在運作,當天已經遭到三輪伊朗飛彈襲擊,一枚飛彈在特拉維夫上空被攔截。 伊朗高級官員表示,伊朗方面對美以的空襲行為「並不感到意外」,美國和以色列在中東地區的所有設施和利益均已成為伊朗的「合法打擊目標」,此次伊朗的報復行動將「沒有任何紅線」,美國和以色列將為敵對行為承擔「巨大和長期的後果」。 伊朗革命衛隊發表聲明說,為回應侵略,伊朗已開始對被以色列佔領的領土發動大規模飛彈和無人機襲擊。 除伊朗外,中東多國的美軍基地也遭到伊朗飛彈襲擊,位於巴林的美國第五艦隊服務中心當天遭到飛彈襲擊;卡達內政部發布全國緊急警報,要求全體國民採取避險措施,保護自身安全,據卡達國防部消息人士透露,卡達已使用愛國者防空飛彈系統擊落伊朗發射的一枚飛彈。 在伊朗反擊的同時,美以兩軍也繼續以飛彈攻擊伊朗,以色列總理納坦雅胡宣布,美國和以色列發動軍事行動的目標是推翻伊朗政權,他還宣稱,絕不允許伊朗擁有核武器;美國總統川普則在一段8分鐘影片中要求伊朗革命衛隊放下武器,否則將面臨必死結局。 在上午的襲擊後,德黑蘭再次響起至少兩次爆炸聲,接著,就是密集的爆炸聲,這使得民眾陷入恐慌,爭相逃離市區,因而造成全城大堵車。